採用困難時代に広がる多様な採用チャネルの活用方法-③-

採用困難の実情

2024年8月号のレポートで、「必要なスキルを持つ人材の確保が困難である」と回答した日本の企業は85%と紹介しました。

人材確保や採用が難しい理由としては、以下のパターンが想定されます。

① 募集しても応募がない

② (応募があっても)スキルのアンマッチ

③ (応募があっても)労働条件のアンマッチ

少子高齢化に伴う労働力の減少や、グローバル化や技術革新による企業環境の急速な変化は今後も継続することが想定され、慢性的な採用困難時代になることは避けられない可能性が高いです。

将来的な人材確保の観点も必要ですが、労働集約型である小売・サービス業、医療・福祉関連業や運送業など、足元の人手不足の如何によっては事業継続できるかどうかの喫緊の課題となっている状況です。

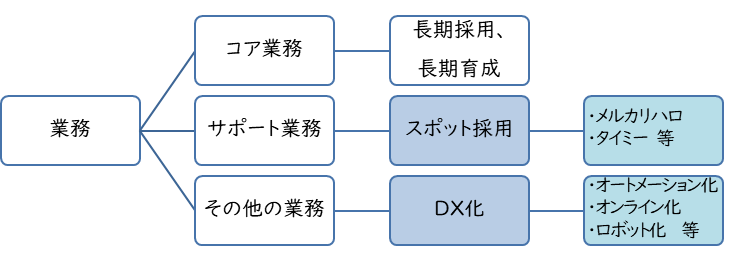

「業務を細分化」する理由と意味

採用がうまくいっていないという事業者ほど、「業務の細分化」という視点を取り入れてほしいと考えています。この視点は、足元の人手不足の解消、中長期的に採用課題の解消の可能性があります。

なぜならば、一つ目の理由としては、新しい働き方にマッチするサービスが広まっているからです。業務を細分化し切り分けできれば、「タイミー」や「メルカリハロ」など新サービスを活用して「足りないところだけ採用」することが可能になります。

二つ目としては、細分化することで、人からデジタルへ切り分けできる業務が出てくる可能性があるからです。DX化により、生産性の向上が見込めます。コア業務に人的資源を集中することにより、新サービス、もしくは高品質のサービス等を提供できることにつながります。飲食業の具体例で言えば、配膳ロボットやスマートレジ、予約システムの導入などが想定されます。さらにキャッシュレス化にすれば、両替や振替振込などで銀行に出向く時間が削減できます。

▼飲食業の例

各部門の業務を細分化することは、パートタイム労働者やアルバイト人材を効果的に配置し、業務の効率化が図れます。また、それぞれの役割に必要なスキルや時間を明確にすることで、より効率的・効果的な人材の最適配置が可能になります。

この業務細分化の作業は、コア業務には何が該当し、サポート業務は何か?等、現場と、採用窓口や本部とのコミュニケーションが必要で重要なポイントとなります。このコミュニケーションが生まれることは、実は副次的な効果にも期待できます。次回は細分化の考え方やフローについて、もう少し落とし込んだ具体例でご紹介します。